各位听众朋友好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年4月20日,我们回到40年前的明天——1985年4月21日清晨,北京工人体育场的跑道上,一万两千名参赛者摩肩接踵。随着时任国家体委主任李梦华的发令枪响,中国内地首次万人马拉松赛正式开跑。这场从东长安街延伸至昌平十三陵的42.195公里赛事,不仅创下当时亚洲参赛人数之最,更成为改革开放初期中国社会活力迸发的鲜活注脚。

要理解这场马拉松的历史意义,需要先回望1980年代初的中国体育生态。彼时,竞技体育以“奥运争光”为核心,群众体育则多停留在工间操、广播体操层面。普通民众对“马拉松”的认知,大多源于《参考消息》上零星的国外赛事报道——1979年波士顿马拉松冠军罗杰斯的奖金是7500美元,而中国普通工人月薪仅50元人民币。直到1981年北京国际马拉松赛创办,国内选手才首次接触专业赛事,但参赛者仅限于各省体工队运动员,且全程封闭道路,观众需持单位介绍信围观。

首届万人马拉松的筹备充满时代印记。1984年洛杉矶奥运会许海峰夺金后,全民体育热情高涨,北京市体委决定将1985年马拉松向公众开放。报名条件极为宽松:年龄16岁以上、无需体检证明、交0.5元报名费即可。消息在《北京晚报》刊登后,东城区体委办公室的电话被打爆,接线员回忆:“第一天就收到3000份报名,有人甚至从内蒙古坐三天火车来交钱。”最终,参赛者包括学生、工人、退休干部,甚至有位穿布鞋的河北农民带着干粮报名:“俺每天跑二十里地送信,这回也试试‘国际标准’。”

赛事组织面临巨大挑战。当时的北京二环路尚未贯通,赛道需穿越34个无红绿灯的平交路口,交警总队调集2000名警力手持红旗分段管控;沿途没有补给站,组委会动员东来顺饭庄熬了5吨绿豆汤,用军用水壶分装;医疗队仅有12辆救护车,朝阳医院外科主任带着学生骑自行车沿途待命。最棘手的是计时系统——专业电子计时器全国仅3台,组委会只能给前100名选手发放纸质号码布,其余人靠终点裁判手写记录。

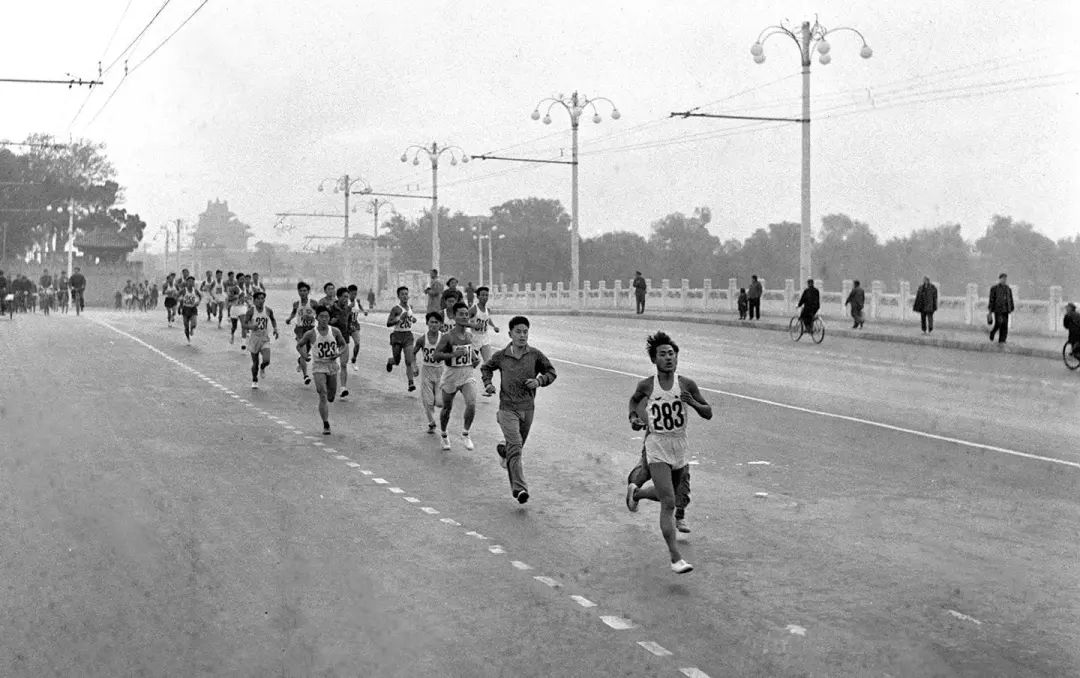

比赛当天的场景令人动容。清晨6点,天安门广场已挤满热身人群,有人穿着回力鞋、海魂衫,还有人套着工厂劳保棉袄。发令枪响后,队伍如潮水般涌向建国门,围观市民爬上树杈、自行车后座,高喊“加油”声盖过交警的哨音。清华大学方阵举着“为中华崛起而跑”的横幅,北大哲学系教授张岱年以65岁高龄参赛,边跑边对记者说:“古希腊人用马拉松传递胜利,我们今天传递的是开放的精神。”

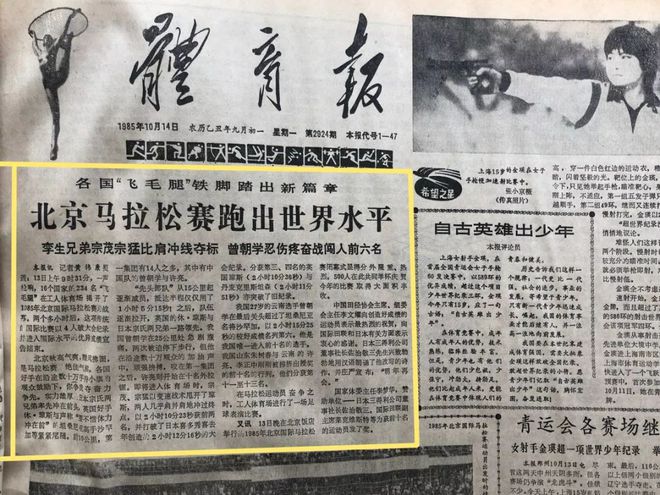

意外与温情交织成特殊记忆。海淀菜市场的售货员王淑兰跑到25公里时,布鞋鞋底脱落,她赤脚完成剩余赛程,脚底血泡的照片登上《体育报》头版;西单电报大楼的职工方阵集体背诵《运动员进行曲》歌词鼓劲;最戏剧性的是终点线——由于计时器故障,裁判用毛笔在选手手背写名次,一位挤进前500名的石景山钢铁厂工人,因洗手时蹭掉字迹痛失纪念证书,蹲在十三陵神路旁嚎啕大哭。

比赛结果折射出时代特征。专业组冠军山东选手蔡尚岩以2小时15分43秒冲线,这个成绩比当年波士顿马拉松冠军慢6分钟,却刷新了全国纪录。更引人注目的是群众组数据:完赛率仅38%,中途退赛者大多因体力不支,但还有1600多人因迷路误入胡同——组委会在复兴门设置的指路牌被观众挤倒,导致大批选手跑错方向。最励志的是一位戴眼镜的上海交大研究生,他背着装有《托福词汇》的双肩包跑完全程,后来在美国留学期间创办了华人跑团,会员超万人。

这场赛事的社会影响远超体育范畴。完赛证书成为“先进分子”的象征,北京国棉三厂把“马拉松精神”写入年度生产指标;上海永久自行车厂推出“马拉松纪念款”,加装水壶架和里程表;更深远的是催生了中国首批“跑友经济”——青岛橡胶九厂在赛后接到3万双运动鞋订单,被迫将解放鞋生产线改造成仿制阿迪达斯跑鞋;北京体育大学开设首个马拉松训练班,学费每月15元,报名者需持单位推荐信。

国际媒体捕捉到了微妙变化。美联社记者在报道中写道:“当穿布鞋的农民与专业运动员同场竞技时,这个国家正在打破计划经济与市场活力的边界。”日本《读卖新闻》头版标题是《苏醒的巨龙,从脚开始》,配图是赤脚跑者王淑兰的特写。最敏锐的是香港《大公报》,他们发现赛事赞助商名单中有两家乡镇企业——温州东方纽扣厂提供选手号码布,萧山塑料厂制作终点横幅,这被视为“私营经济破土”的信号。

政策层面随之调整。1986年,国家体委将马拉松列入“全民健身重点推广项目”,各地体校开设长跑课程;1987年,北京马拉松首次允许外籍选手参赛,肯尼亚选手朱玛·伊坎加穿着上海回力鞋夺冠,引发国内运动鞋技术攻关;1990年亚运会前,北京二环路全程铺设塑胶跑道,东长安街设置固定公里牌。这些变化在1995年《全民健身计划纲要》颁布时达到高潮——全国马拉松赛事从1985年的1场增至57场,参赛总人数突破50万。

个体命运与时代浪潮交织。那位在终点痛哭的钢铁厂工人张建国,后来成为石景山区首个私营健身房老板;赤脚跑者王淑兰被青岛双星鞋厂聘为代言人,她的血泡照片挂在车间墙上警示质量管控;就连迷路退赛的选手中,也走出了中国首位田径经纪人——他后来把刘翔的赛事代理权签给国际公司。而当年熬制绿豆汤的东来顺老师傅,在1988年创办“老北京运动补给”公司,专为马拉松提供冰糖肘子口味能量胶,这个充满京味的创意直到2010年才被国际品牌借鉴。

这场马拉松的后续涟漪持续激荡。1986年第二届赛事前夜,北京突降暴雨,组委会紧急调拨3000件军用雨衣,但仍有5000名选手冒雨参赛。积水淹没长安街的窨井盖,交警用红绳标出危险区域;东来顺的绿豆汤换成姜汤,选手们边跑边传递铝制饭盒取暖。这场“雨战”诞生了中国马拉松史上最特殊的纪录——完赛者平均体温下降1.5摄氏度,但退赛率反而比首届降低18%。更令人意外的是,暴雨冲刷出计划经济时代的物资短缺:上海回力鞋厂收到北京百货大楼的加急电报“速发5000双42码跑鞋”,铁路总局为此开通特快专列,开创了“体育物流”先例。

产业升级在泥泞中起步。1987年,青岛橡胶九厂(后改名双星集团)从海外引进第一条冷粘鞋生产线,厂长汪海亲自试穿新品跑鞋完成半马测试;北京体育大学教授陈伟强发明“马拉松分段训练法”,用工厂三班倒作息表类比配速节奏;最激进的创新来自民间——温州个体户王均瑶承包赛事补给运输,用改装的三轮车沿途贩卖健力宝,这种“移动补给站”模式十年后催生出中国首家运动饮料上市公司。

文化符号的塑造悄然发生。1988年央视纪录片《马拉松人生》播出后,“跑马拉松”成为婚恋市场的新标签——北京相亲角出现“全马男性优先”的征婚启事;1992年作家王朔在小说《你不是一个俗人》中描写“马拉松式恋爱”,让长跑成为理想主义代名词;1997年香港回归庆典上,火炬手王军霞身着1985年赛事纪念衫传递圣火,这件衣服后被国家博物馆永久收藏。而当年穿布鞋参赛的农民李有才,2010年在家乡衡水创办马拉松主题民宿,墙上挂满自己参加全球六大满贯赛事的奖牌,他说:“当年跑完脚底的血泡让我明白——路再远,只要方向对,一步一个脚印总能到。”

国际舞台的突破始于足下。1993年,中国女子马拉松选手在斯图加特世锦赛包揽金银铜牌,领奖时高举的国旗正是1985年赛事志愿者手工缝制的同款;2008年北京奥运会马拉松路线特意复刻1985年赛道的建国门至奥体中心段,解说员动情道:“这是中国马拉松从全民参与到奥运荣耀的闭环。”而当年因迷路退赛的选手赵建军,在2015年创立“路跑导航”APP,用户突破500万,其算法核心正是用北斗卫星定位规避复杂路口。

回望1985年4月21日的那声发令枪响,它的真正意义在于撕开了计划经济时代的精神枷锁。当一万两千双鞋子踏过长安街的沥青路面时,踏出的不仅是体育竞技的新赛道,更是一个民族向开放、多元迈进的决心。那些在雨中传递姜汤的手、在胡同里迷路却坚持寻找方向的背影、在工厂车间改造跑鞋模具的技工,共同编织出改革开放初期最生动的奋斗图景。

今天的北京马拉松已升级为全球金标赛事,2023年参赛规模达3万人,专业选手穿着碳板跑鞋冲击“破2”极限,沿途补给站提供能量胶和冰敷喷雾。但那些系着红领巾的志愿者、挂在大槐树上的手写公里牌、终点处用毛笔记录名次的老裁判,依然在参赛者的口述史中代代相传。当年轻跑者在社交媒体晒出“全马PB(个人最佳)”时,或许该想起四十年前十三陵神路上那个因洗手蹭掉名次而痛哭的工人——正是无数普通人的坚持与遗憾,才让今天的纪录有了温度与重量。

历史从不是冰冷的数字,而是千万人脚步的叠加。从1985年军用水壶里的绿豆汤,到2025年智能穿戴设备监测的电解质平衡;从需要单位介绍信才能报名的稀缺资格,到手机扫码即可参与的全民狂欢——马拉松四十年,丈量的是赛道,更是中国人对美好生活永不停歇的追逐。

感谢您收听今天的《历史的混响》,我是夕洋洋。明天,我们将继续探寻另一个“历史上的明天”,在时光长河中打捞被遗忘的细节。愿历史的声音,始终在你耳畔回响。再见。

51

51 0

0