各位听众朋友好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年4月24日,我们将回到381年前的明天——1644年4月25日(农历三月十九日),北京景山一棵老槐树的枝干上,悬挂着大明王朝最后一位皇帝朱由检的遗体。这位年号“崇祯”的君主,以自缢的方式为立国276年的明朝画上句点。这场悲剧的余波不仅改写了中国历史的轨迹,更让“君王死社稷”的悲壮成为后世反复咀嚼的文化符号。

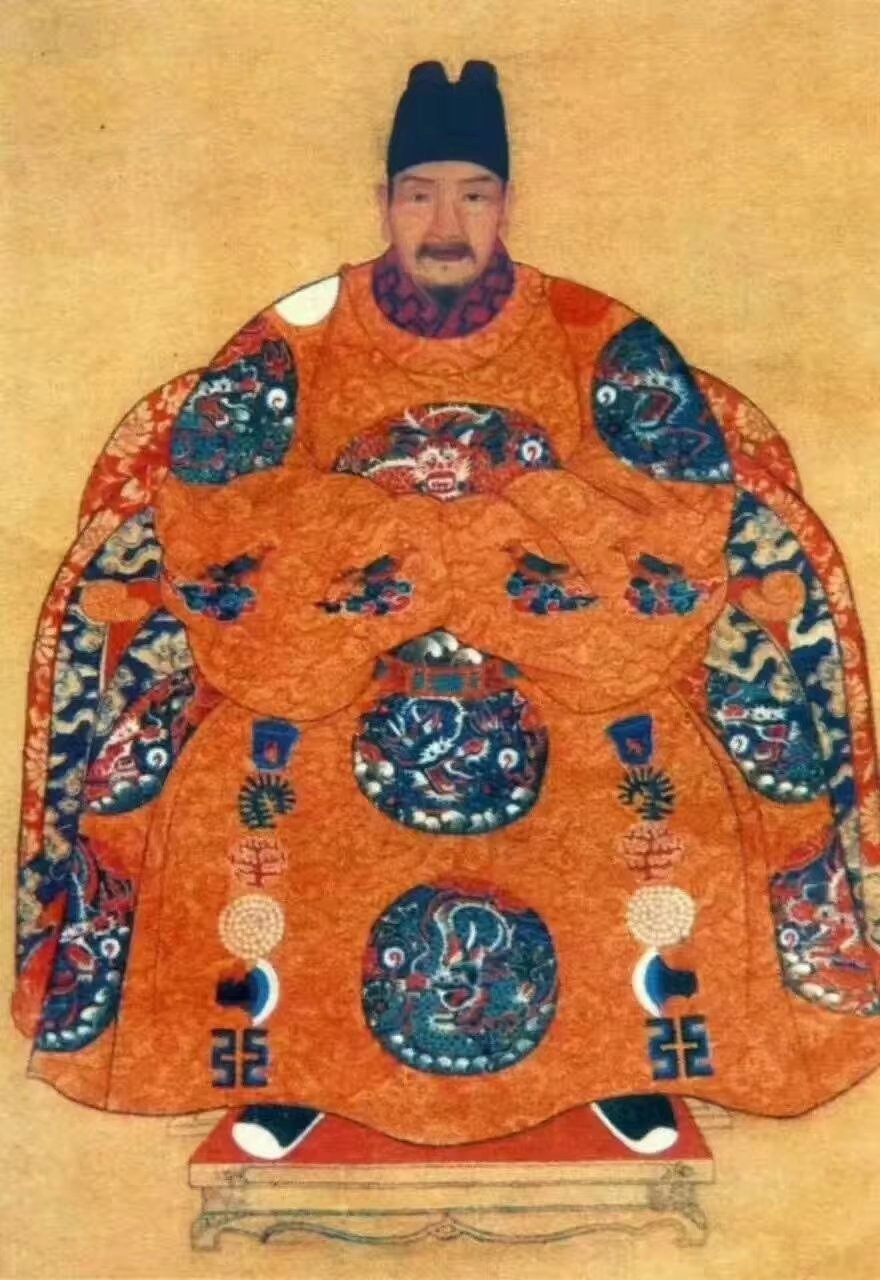

要理解崇祯帝的末路,需先走进17世纪中叶的帝国困局。明朝自万历后期(1573-1620年)便陷入系统性危机:辽东崛起的后金(后改国号清)连年侵扰,军费开支占国库六成;西北连年大旱,流民四起;江南工商业勃发却税制僵化,富商巨贾多与官僚勾结逃税。崇祯帝1627年登基时,接手的是一份烂摊子:国库存银不足50万两,九边军镇欠饷达300万两,而仅维持辽东防线年需耗银600万两。这位自幼接受儒家教育的年轻皇帝,试图以勤政力挽狂澜——他每日批阅奏章至深夜,龙袍打满补丁,甚至下诏“撤乐减膳”以示节俭。

但历史的重负远超个人努力。1630年代,陕西爆发大规模饥荒,《崇祯长编》记载:“人相食,父母弃子于道,号泣声闻十里。”农民军领袖李自成、张献忠等人趁势起兵。与此同时,辽东战场节节败退:1636年清军突破长城喜峰口,洗劫京畿;1642年松锦大战明军精锐尽丧,洪承畴被俘降清。朝廷内部却依旧党争不断:东林党与阉党余孽互相攻讦,六部官员贪腐成风。1643年冬,崇祯帝密令太监王承恩统计家底,发现内帑仅剩白银12万两,而前线催饷奏折堆积如山。

1644年农历正月初一,占星官奏报“天象示警,帝星晦暗”,北京城狂风卷落太庙旗杆。正月十六日,李自成在西安称帝,国号大顺,随即率军东征。二月,大同总兵姜瓖、宣府总兵王承胤相继投降,长城防线形同虚设。三月十五日,大顺军攻陷居庸关,守将唐通献关投降。此时北京城内,守军不足老弱残兵2万,崇祯帝紧急召集群臣商议,却无人愿捐家财助饷——国丈周奎哭穷仅捐银1万两(实际家产超百万),首辅魏藻德甚至提议“请陛下暂避南京”。

三月十八日夜,大顺军攻破广宁门(今广安门)。崇祯帝登上紫禁城北门玄武门(今神武门),望见城外火光冲天,鸣钟召集百官无一人至。他返回乾清宫,写下最后一道谕旨:“诸臣误朕,任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”随后持剑刺死周皇后,砍伤长平公主右臂,幼子昭仁公主当场毙命。凌晨时分,崇祯帝与太监王承恩逃至景山(时称煤山),以发覆面自缢于槐树,衣襟血书“朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。”

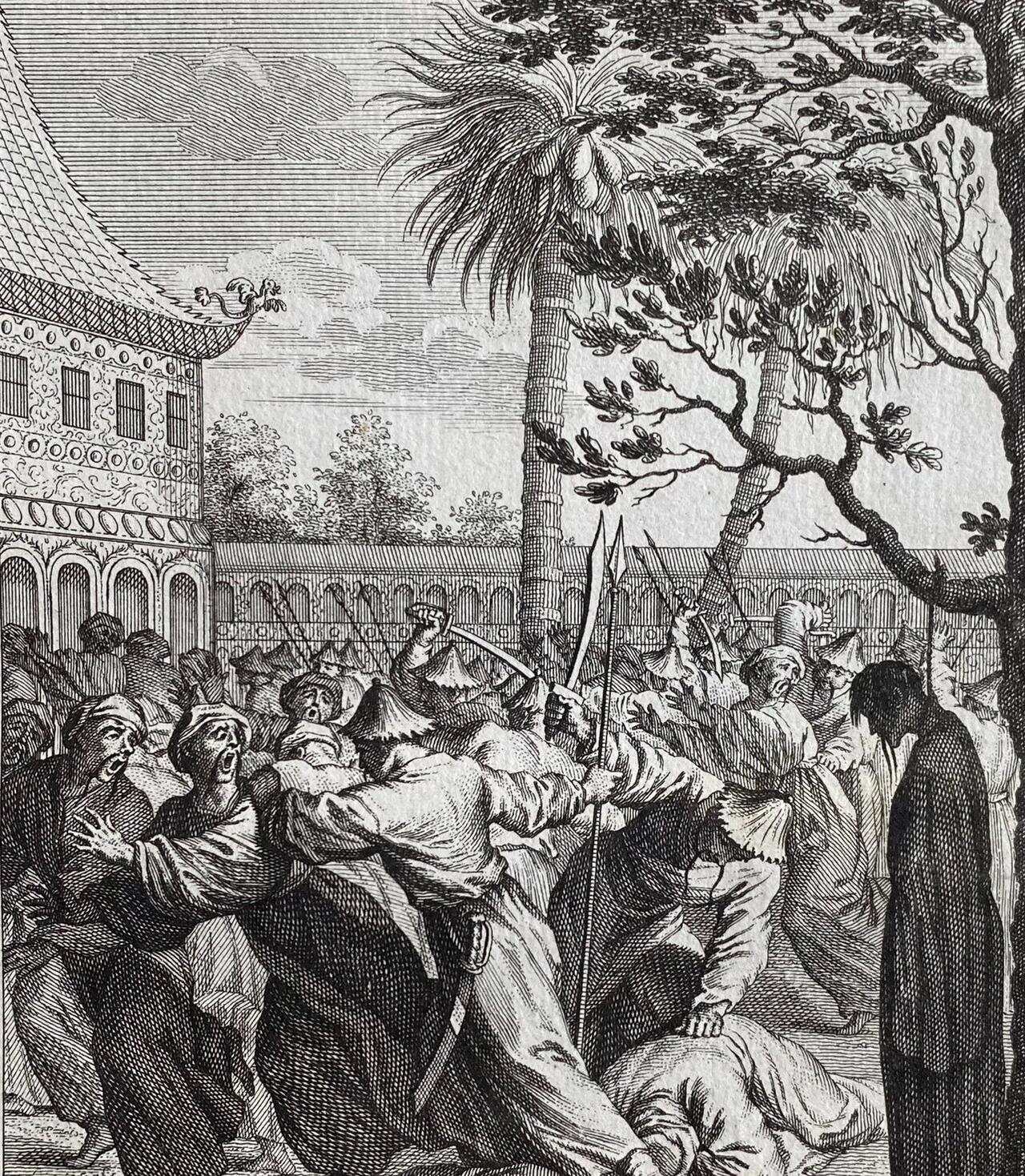

这一天的北京城充斥着荒诞与血腥。大顺军入城后,李自成坐骑被明朝降官跪迎的场面挤得水泄不通;吏部尚书张缙彦主动打开正阳门献城,却在混乱中被抢走官帽;宫女费氏假扮公主刺杀大顺将领未遂,被乱刀分尸。而千里之外的南京,崇祯帝自尽的消息直到四月十七日才由漕船带来,留都官员痛哭三日,却已无力回天。

崇祯帝自缢后的北京城,陷入权力真空的混乱。李自成于三月十九日清晨进入紫禁城,坐上交泰殿龙椅时,发现御案上摆着未及撤走的奏折——最后一封是陕西巡抚汪乔年三日前发出的八百里加急:“贼已破潼关,臣誓与城共存亡。”大顺政权迅速暴露治理短板:李自成下令追赃助饷,对明朝官员严刑拷打,仅周奎一家便被拷掠出53万两白银,但普通百姓也未能幸免,商铺被征“义饷”,铁匠铺被迫日夜赶制兵器。四月初四日,原明朝辽东总兵吴三桂突然反叛,率军回师山海关,斩杀大顺守将唐通。这一变故的导火索,据《甲申传信录》记载,是因李自成部将刘宗敏强占吴三桂爱妾陈圆圆,但更深层原因在于吴三桂发现大顺军无力控制局势——山海关外,多尔衮率领的八旗铁骑已悄然逼近。

四月二十一日,决定中国命运的战役在山海关爆发。吴三桂5万关宁军列阵石河西岸,李自成亲率10万大军从西侧压来,双方激战至午时,吴军渐显疲态。关键时刻,多尔衮令阿济格、多铎率2万精骑从侧翼突袭,大顺军阵型瞬间崩溃。清军用“三叠阵”战术轮番冲锋,李自成的大顺军从未遭遇过如此系统的骑兵冲击,仅一天便折损3万人。《清实录》记载战后场景:“积尸填壕堑,滦河水赤三日。”此战不仅让大顺政权元气大伤,更让多尔衮看清中原虚实,清军入主中原的野心彻底点燃。

五月初二日,多尔衮率清军进入北京。与李自成的劫掠不同,清廷采取怀柔政策:礼葬崇祯帝后,宣布“替明复仇”的政治口号;保留六部架构,招降明朝旧臣;甚至恢复被大顺废除的科举考试。这些举措迅速稳定人心,但暗藏满汉分治的隐患——内城划为八旗驻地,汉官被迫迁至外城;剃发令虽暂缓执行,但要求官员改穿满服。最戏剧性的是吴三桂的命运:他被封平西王,却只能驻扎关外;昔日引清军入关的“功臣”,此刻已成清廷防备的对象。

南方则陷入更复杂的权力博弈。五月初三日,崇祯帝殉国的消息经运河传至南京,留都官员痛哭三日,却在拥立新帝时分裂为两派:东林党支持万历帝孙子福王朱由崧,军阀势力则拥戴潞王朱常淓。最终凤阳总督马士英联合江北四镇武力护送福王登基,年号弘光。但这个南明政权甫一建立便埋下败因:弘光帝沉迷酒色,马士英把持朝政,史可法等忠臣遭排挤至扬州督师;更致命的是对清廷幻想“联虏平寇”,派使团携白银10万两赴北京求和,多尔衮笑纳钱财后却回信:“天下者非一人之天下,有德者居之。”

大顺政权的崩溃同样惨烈。李自成退出北京后,在山西试图重整旗鼓,但内部离心离德——制将军李岩提出“均田免赋”深得民心,却被牛金星诬陷谋反处死;丞相牛金星之子强抢民女,引发河南驻军哗变。1645年正月,清军多铎部攻破潼关,李自成放弃西安南逃。四月,他在湖北九宫山遭地主武装袭击身亡,余部降清或并入南明。这个曾拥兵百万的政权,仅存续一年零四个月便烟消云散。

普通百姓在王朝更迭中承受最深重苦难。北京城破后,物价飞涨至“一石米需银八十两”,妇人首饰上的珍珠被当作粮食交换;扬州被清军攻陷时,史可法殉国前的呐喊“我史督师也!”成为最后气节绝响,随后十日屠城致80万人死亡;嘉定三屠因反抗剃发令,近3万百姓殒命。而最荒诞的画面出现在山东:一些村庄同时悬挂“顺民”旗(归附大顺)、“大清顺民”旗和“大明义民”旗,村民解释:“谁的马队经过便挂谁的旗,保命要紧。”

南明政权的挣扎犹如风中残烛。1645年五月,清军攻破南京,弘光帝朱由崧被俘,押往北京处决。唐王朱聿键在福州称帝,改元隆武,这位曾因直言进谏被崇祯帝囚禁的藩王,试图联合郑芝龙的海上力量反攻。但郑芝龙暗中降清,隆武帝在汀州被俘时,仍手持《资治通鉴》斥敌:“天下兴亡,匹夫有责!”其头颅被传示江南各镇,反而激起了更顽强的抵抗——浙江鲁王朱以海在舟山群岛建立政权,用渔船运送粮草;广东绍武帝朱聿鐭与永历帝朱由榔内斗,清军趁机攻陷广州,两位南明君主相隔三日被杀,史称“明末三帝相残”。

西南成为最后的抗清堡垒。1646年,张献忠余部李定国、孙可望归顺永历政权,这位曾屠杀四川的“八大王”养子,竟成为南明最善战的将领。1652年,李定国在桂林伏击清军,阵斩定南王孔有德,这位明朝叛将的府邸燃起大火,其女孔四贞被李定国释放时说:“父降清时,我已非孔家人。”同年衡州战役,李定国用象阵大破清军,敬谨亲王尼堪被火炮击毙,清廷震动。但南明内部再次倾轧——孙可望嫉妒李定国功勋,竟在1657年发动内战,最终降清并献上云贵地图,永历帝被迫流亡缅甸。

海上抗清力量写下悲壮史诗。1659年,郑成功北伐南京失败,退守厦门时焚毁青衣儒冠:“自今而后,诸君勿复言中兴!”转而率250艘战舰横渡台湾海峡,驱逐荷兰殖民者。他在热兰遮城(今安平古堡)的谈判桌上摔碎茶盏:“台湾者,中国之土地也!”1662年收复台湾后,郑氏集团屯垦练兵,维持“东宁王国”二十余年,直到1683年施琅率清军攻台。而最凄绝的一幕在缅甸上演——1662年,吴三桂率军深入缅境索要永历帝,缅王将朱由榔父子献出时,永历帝质问:“汝非汉人乎?”吴三桂默然。朱由榔在昆明篦子坡被弓弦勒死,南明最后一缕余烬熄灭。

清朝的统治巩固伴随着文化驯服。1645年颁布的“剃发令”引发江南血洗,江阴八十一日抵抗中,阎应元率乡民用竹枪、菜刀对抗24万清军,城破时仅存53人;嘉定三屠因拒绝“留头不留发”,近3万百姓殒命。而更隐秘的文化博弈在书院展开——顺治四年,清廷查禁复社、几社等文人结社,却允许东林书院祭祀讲学,借此分化士大夫群体。康熙年间修纂《明史》,刻意淡化南明功绩,将李定国列为“流寇”,却大书特书史可法死节,以此强调忠君伦理。

民间记忆以独特方式延续正统。1674年,顾炎武在山西偶遇前明锦衣卫,得知崇祯帝梓宫下落,写下“苍龙日暮还行雨,老树春深更著花”;王夫之隐居衡阳石船山,十七年著书300卷,在《读通鉴论》中痛陈“夷夏之防”;连远在安徽的徽商,都将账本日期写作“永历三十六年”,此时距南明灭亡已逾十载。这些散落的遗民文化,如同地火潜行,最终在清末革命中重燃——孙中山在檀香山成立兴中会时,宣言首句便是“夫明失其政,清乘之窃据中夏”。

回望1644年景山那棵老槐树,崇祯帝的悲剧不仅是个人的命运终章,更是传统帝制系统崩溃的缩影。他勤政却多疑,节俭而吝赏,试图以一人之力修补千疮百孔的帝国机器,最终在“诸臣误我”的愤恨中自绝。但更深层的崩塌早已开始——当江南市镇孕育资本主义萌芽时,朝廷仍在加派“三饷”;当徐光启翻译《几何原本》时,科举仍以八股取士;当后金八旗革新军事制度时,明军还在依赖百年前的卫所制。这种制度性错位,绝非君王勤政或忠臣死节所能挽回。

今天的景山公园,那棵槐树已非原物(原树于1966年枯死),但络绎不绝的游客仍会驻足凝望。有人感慨崇祯的刚烈,有人批判他的狭隘,更多人通过抖音直播重现“君王死社稷”的场景。而在台北故宫,珍藏着一方永历帝“敕命之宝”玉玺——它辗转缅甸、云南、台湾,最终与清宫旧藏并列展柜,仿佛诉说着历史的多重面相。当我们检索“崇祯”词条时,算法推送的除了史学论文,还有手游《大明劫》的攻略,这或许印证了克罗齐那句“一切历史都是当代史”。

明朝的终结并未带走中华文明的魂魄。从黄宗羲“天下为主君为客”的启蒙思想,到郑和下西洋沉淀的海权意识;从《永乐大典》的文献集成,到徐霞客的地理考察——这些遗产在清代被压制、转化或重构,最终在近代与西方文明碰撞中重新激活。当我们在景山俯瞰紫禁城时,或许该少一分对帝王将相的嗟叹,多一分对文明韧性的敬畏——正如那棵槐树,虽历雷劈火焚,总能在原处抽出新芽。

感谢您收听今天的《历史的混响》,我是夕洋洋。愿历史的镜鉴,让我们更清醒地走向未来。明天见。

238

238 3

3