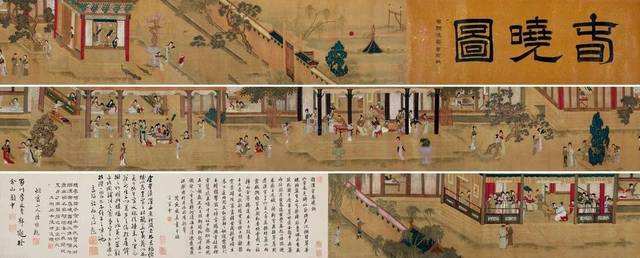

仇英(约1498——1552)是明清时期重要的职业画家,其字实父,一作实甫,号十洲,江苏太仓人,约生于正德初或弘治末年,卒于嘉靖三十一年。幼年失学,曾习漆工。山水、花卉、界画、人物、仕女无所不能,既工设色,又善水墨、白描。《汉宫春晓图》是他的重要代表作之一。全卷长达近六米,绢本设色,描述了初春时节宫廷之中的日常生活场景。整幅画作由宫殿建筑连贯一体,树木、奇石穿插其间,画仕女、侍卫、婴孩等共115人,其中仕女有96人,男侍13人,婴孩6 人。全卷人物景观众多,笔下仕女姿态各异,神态生动自然,无处不体现着仇英高超的绘画技艺和敏锐的观察能力。

“汉宫春晓”这一题材在明朝十分流行,题中“汉宫”实泛指宫室,并不是汉朝一代之宫室。据史料记载,以“汉宫春晓”命名的画作一共有七卷,其中最早出现的明仇英本《汉宫春晓图》,现藏于台北故宫博物院。而之后出现的明代佚名本《汉宫春晓图》,现藏于美国克利夫兰美术馆。清朝以《汉宫春晓图》为题材的画作共有五卷,分别是∶康熙年间冷枚绘制的《仿仇英汉宫春晓图》;另有乾隆画院为乾隆皇帝绘制的四卷《汉宫春晓图》。

当画面徐徐展开,首先映入眼帘的是卷首的24枚印章,其中9方白文印,15方朱文印。

有“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”“神品”等印。开卷描绘了在晨雾弥漫的树丛中若隐若现的金色殿宇顶和随风飘动的黄旗,这是整幅图卷的前奏。进而视野移到画面的入口——张半开半掩的大门,高高的院墙上装饰着华丽的琉璃瓦,门前立有一块太湖石,挡住了由外观内的视线。进入院内首先是一片池塘,有两个仕女和一个男童正倚靠在池塘边的护栏上,俯身望着池中点点的浮萍和低飞的白鹭。身后的宫苑中有位仕女在给孔雀喂食,屋内两个执扇的侍者正相背而立,一位衣着朴素的宫婢伫立在半开的门边,眼神望向远方,这不禁令人想起美术史上一种常见的表现题材“妇人启门”。

再往前走是一处较为空旷的院落,有仕女在打理花草,两三个聚在一起谈笑有声。行至卷中便是画面的高潮部分,主要以三处宫苑为主要活动场景。第一处宫苑描绘了一群仕女舞蹈、奏乐等活动,乐器有琵琶、古琴、古筝、笛子等,与闹腾的乐舞表演相对应的便是那只在房间睡觉的懒猫。

接下来表现的画面更具生活趣味,有仕女弈棋、捣练、戏婴、绣花和读书等活动。有意思的是,在铺有毛毯的地上,两位女子正在俯趴着读书,姿态亲密,地面上散满了花卉,并有古琴相伴,好一对文艺青年的风范。在第二处宫苑的前景中,有两位身着华丽的女子在弈棋,而旁边的小孩童正由一位婢女照应着,画面中的仆人往往衣着朴素,装饰简单,仕女之间有着较为清晰的等级之分。其身后的场景表现的同样是婴戏场景,一个孩童蹲在地上玩小狗,趣味性极强,与宋代流行的婴戏题材一脉相承。

画面再往左移,可看到倦绣与捣练的场景,这两个场景都有借鉴唐代绘画风格,尤其是画中捣练的场景与唐代张萱的《捣练图》十分相似,只是仕女稍微变动了一下位置,服装与头饰仍是明人的风格。

接着是第三处宫苑,这里有位画师正在为一位嫔妃画像,两旁站着数十位宫婢侍从。全卷中的男性形象根据服饰大致可以分为三类,第一类是男官,头戴绣有精致花纹的官帽,身穿圆领袖袍,腰上系红色革带。第二类是侍卫,衣着朴素,头戴巾角向上翘起的巾帽,手持卫棍,也身穿圆领袖袍,腰上系红色革带。第三类是宫廷画师,身穿浅色对襟宽口袖长袍,头戴官帽,蓄有胡须。

行至卷末,两个侍卫立于宫墙之外。全卷有开有闭,首尾呼应。卷尾有仇英亲笔写的小楷题款“仇英实父堇制”,题款下方分别有“实父”和“仇英”两枚印章。此外,卷末还有不同大小印章19枚。

从中我们可以清晰的辨识出“项子京家珍藏”“项元汴印”“墨林”等项元汴的印章。由此可推断出,仇英《汉宫春晓图》曾由项元汴收藏,后进入清朝内务府。此外,卷尾处还有明清文人雅士如王守、吴奕、李日华等人的题跋,大多是一些评论和感受性的文字。有意思的是,在靠近杆轴之处,有一列小字,记“子孙永保,值价贰佰金”九字,下无印记,有学者研究表明这是项元汴本人所书。“值价贰佰金”表明这是项元汴对此画作的一个估价,而非原价,实为对子孙售价的指示,可见其精明之处。

28

28 0

0