唐代是中国古代文化艺术发展到鼎盛的一个时代,尤其是初唐到盛唐这一段。辽阔的疆域,安定的环境和繁荣的经济共同为文化艺术的大爆发提供了良好的保障。融合是这个时代艺术最大的特点,大量外来文化的涌入使得唐朝的文化艺术异彩纷呈,这个昂扬的时代让我们有信心对这些异族文化进行主观能动地选择、改造、消化和吸收,使得我们自己更加生机勃勃、气象万千。同时,也没有失去中华文化的特质。因为我们有坚硬的文化内核,我们有儒法的主张,有老庄的思想,我们还在书写我们的汉字,那我们就不会在这种融合中失去自我。

与汉字伴生的书法就是我们坚硬的文化内核的一部分,我们说过,书法深深的影响了汉字的发展。也使得汉字兼具有实用和艺术审美的双重作用。草书就是汉字具有审美功能的典型代表,因为它对大多数人没有实用功能。

我们很久没说过草书了,在王献之之后,人们似乎已经满足于张芝以及后来二王草书所取得的成就了,这种满足一直持续到唐朝。

草书在漫长的时间里面都没有多少进展,归根结底的原因,还是草圣张芝太厉害,虽然历史上也有皇帝命仓颉造字,周宣王命太史籀做篆书这样的传说,但是我们只要理性判断一下就可以明白,这些工作肯定不是他们一时一人的贡献,包括隶书的出现也是一样。但是张芝个人对于草书的贡献那是划时代的,草书仅仅经过杜度、皇象、崔瑗几个艺术家逐步改进章草,到张芝手里,他直接就创造出今草,草书到张芝这里几乎完全成熟。后世即便伟大如王献之,虽然创造了一笔书,但是对草书的发展,整体上也没有太大的推进。因为我们说过,草书因为它的简化导致草法实际上是非常严格的,稍有偏差极容易出现无法辨识的问题。

有一个成语叫“亦自不识”,说的是北宋宰相张商英“素好草书而不工”,喜欢草书但是草法不工,别人都笑话他胡写,但是他反倒泰然自若,不当回事。有一天张丞相突然想到一首好诗,“偶得佳句”,于是拿起笔赶紧急匆匆的写出来了,满纸龙蛇飞动,写的非常潦草。写完了交给他的侄子,让侄子抄录下来,第二天他侄子拿着草稿说中间有些字分辨不出来。张丞相反复辨认了很久之后,大骂侄子说:“你怎么不昨天问我,如果昨天问我我还能记得,今天我也忘了写的是什么了。”这就是“亦自不识”。

这就是草书的特点,稍不留神,它就会失去可识读性,就像我们永远也看不懂老中医的药方,就是这个道理。没有识读性就会失去书法的根基,所以草书的发展是很不容易的。

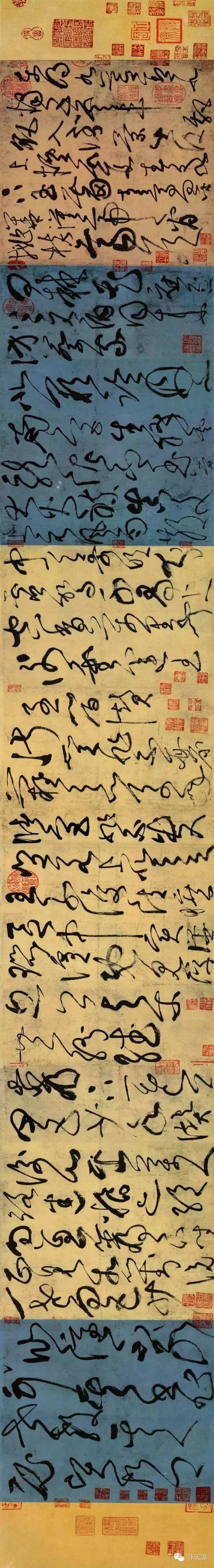

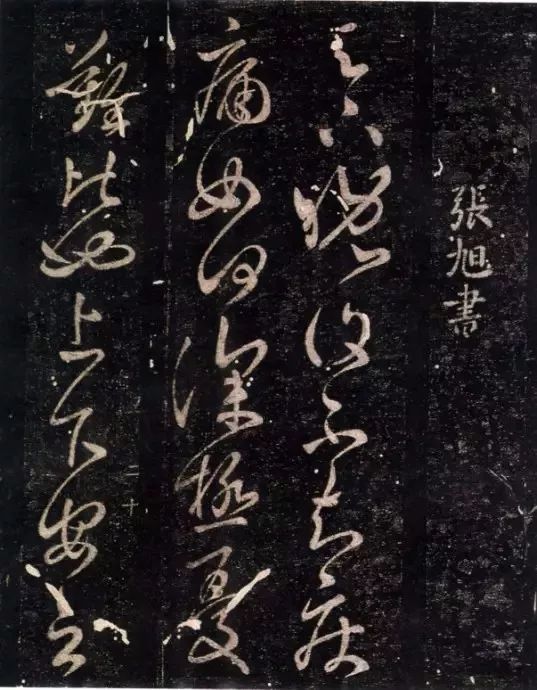

正当所有人都认为草书的发展已经基本到达尽头的时候,张旭和怀素却做出了回应,就像其他艺术形式一样,唐朝人需要更强烈的表达,他们将更强烈的笔法开拓出汉字审美的新边界。

到了唐朝的张旭、怀素这里,草书的表现方式变得更放纵、更强烈也更虚幻,他们运笔大胆、点画狼藉,草书在他们笔下变得环绕连绵、百变奇出。我们通常把这种草书称之为“大草”或者“狂草”,狂草的艺术审美价值远远超越了其现实实用价值,狂草也是中国书法艺术呈现形式的一个极端案例。我们将会用几章的内容介绍张旭、怀素和他们的狂草。

......

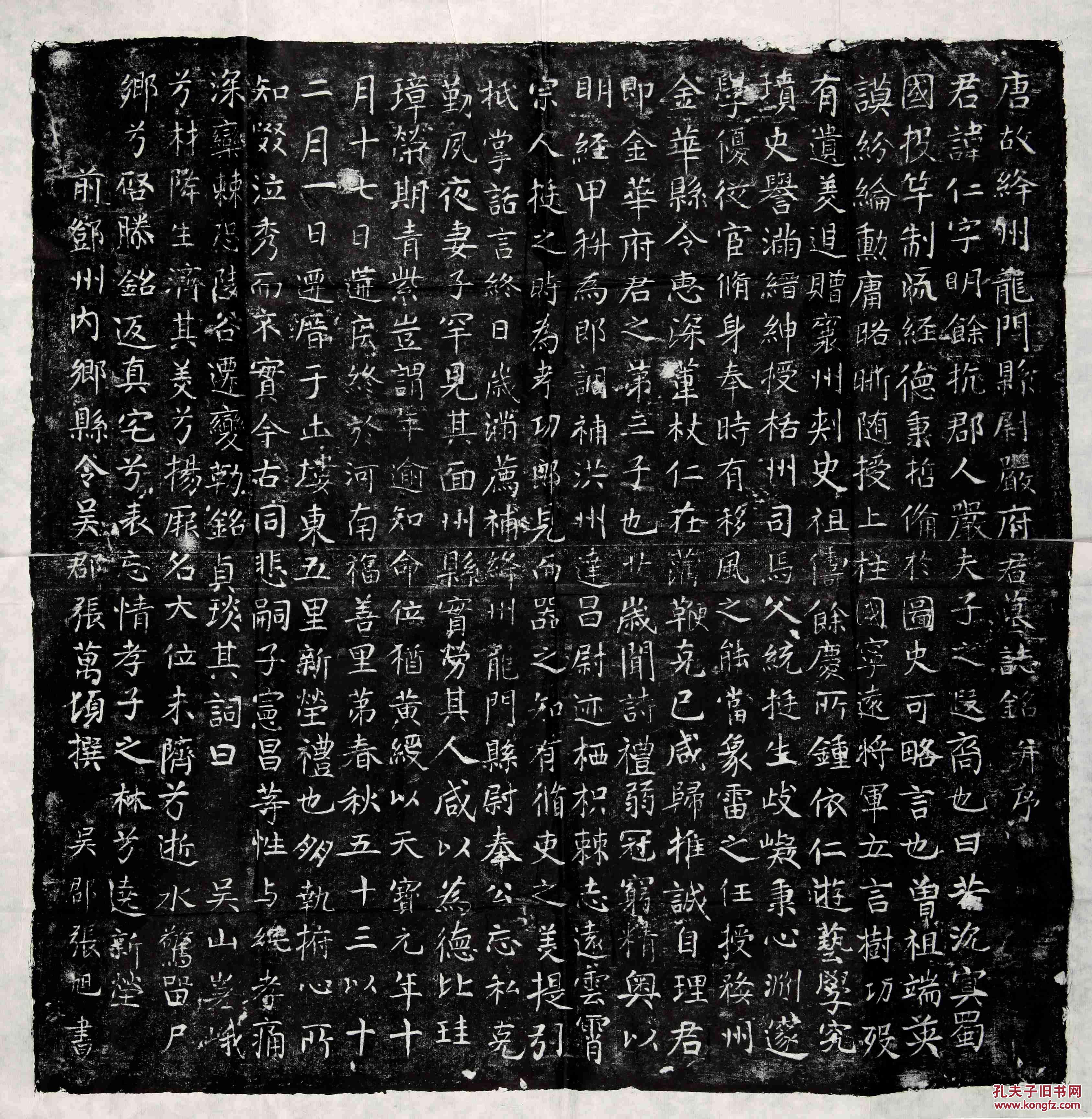

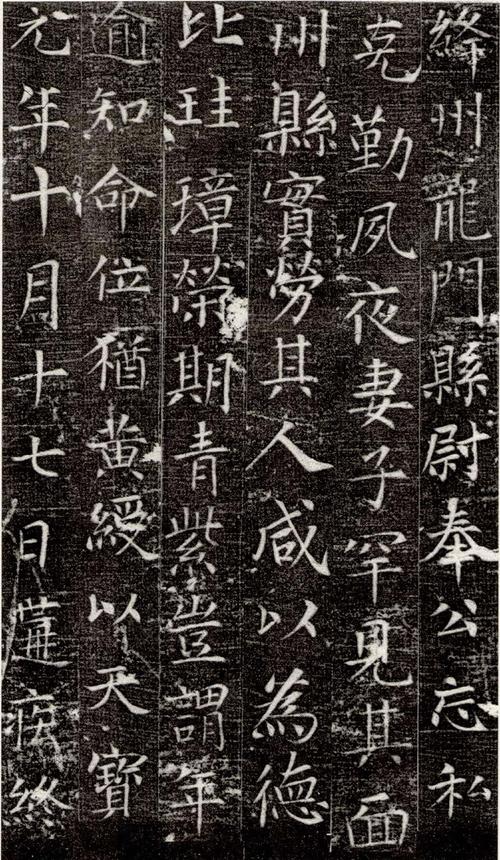

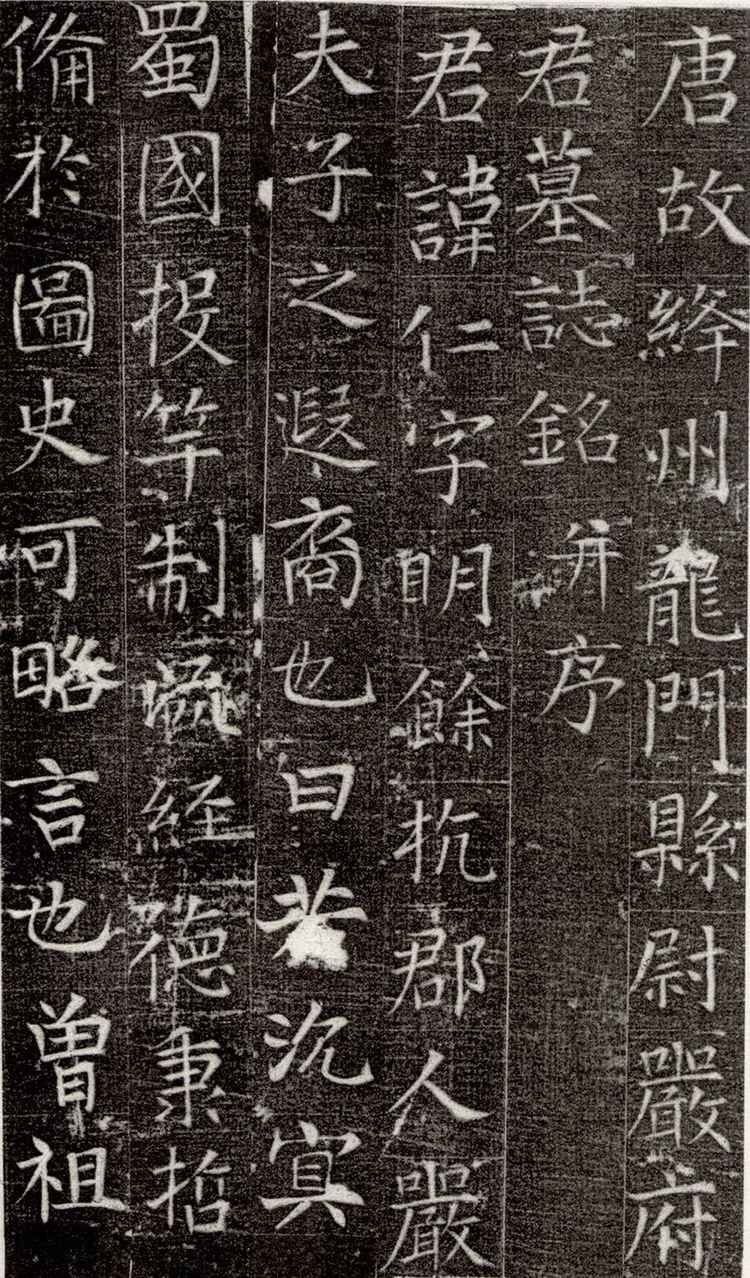

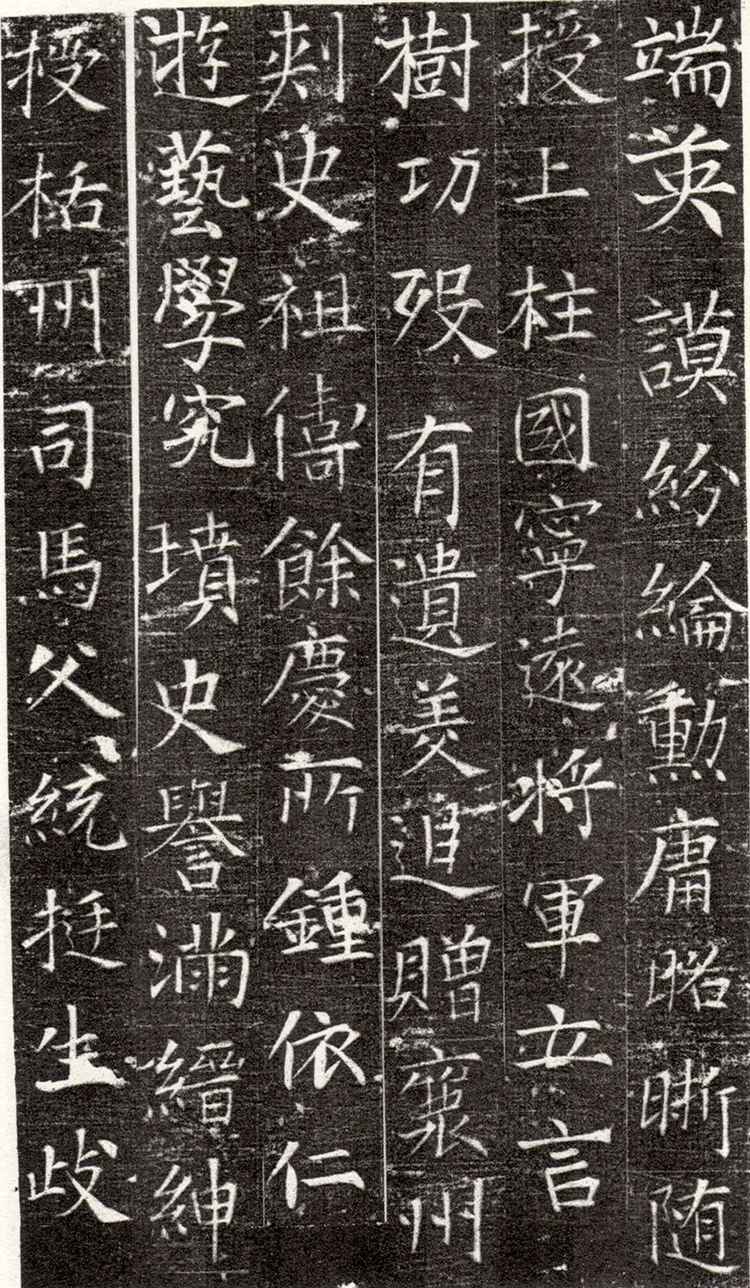

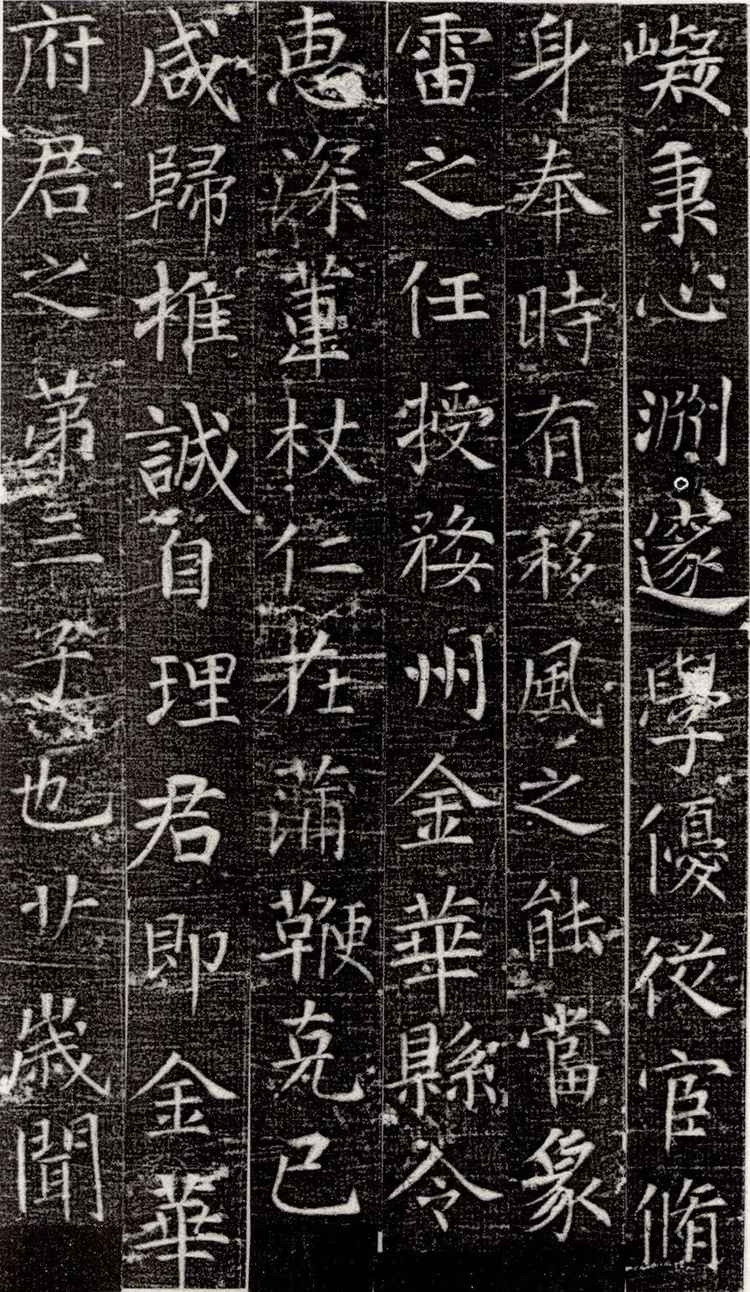

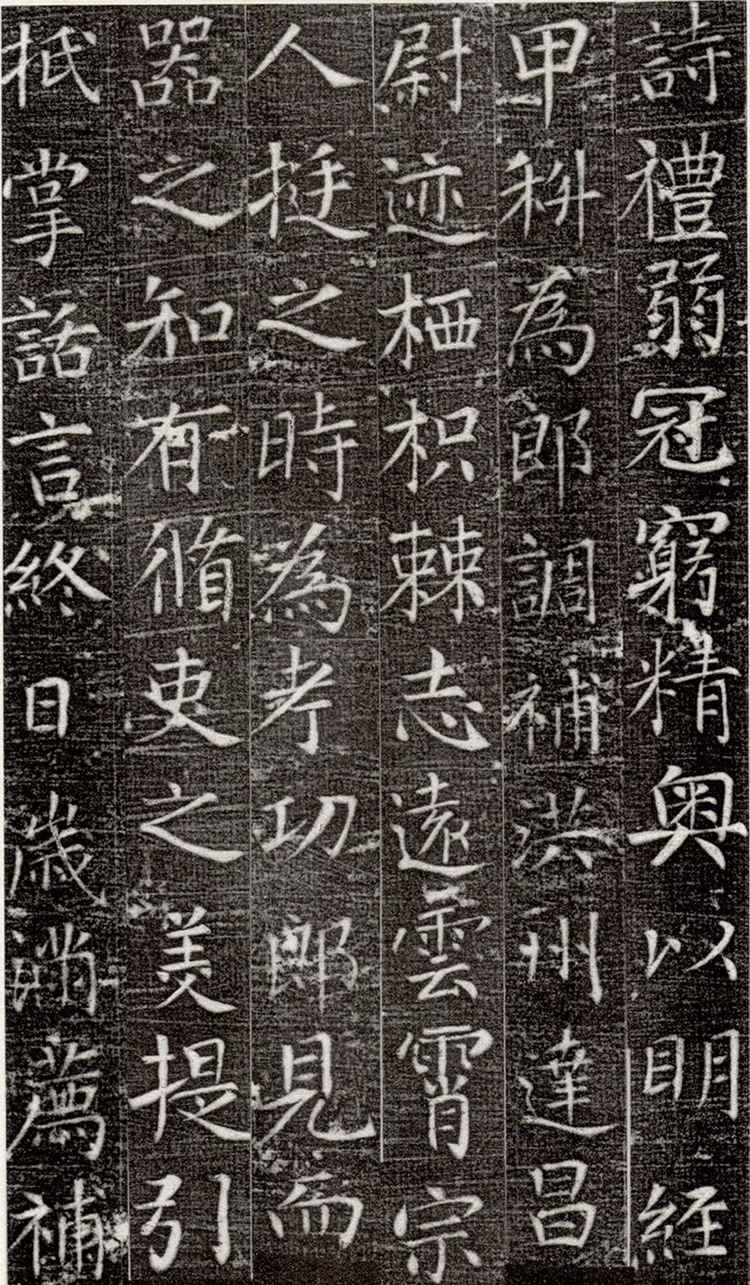

严仁墓志

张旭-严仁墓志 (1)

张旭-严仁墓志 (2)

张旭-严仁墓志 (3)

张旭-严仁墓志 (4)

张旭-严仁墓志 (5)

张旭 古诗四卷

张旭晚复帖

150

150 0

0