本期播客上半段借着我对于“风格”和“影响”的批评,以《包法利夫人》举例,讨论一个受过教育的闲人应该如何阅读一本小说。播客后半段分析了苏珊桑塔格在1964年写的一篇著名的反对知识分子过度解读的文章《反对诠释Against Interpretation》,为什么在她心中当时的马克思主义和弗洛伊德精神分析的诠释属于智识对于艺术的强暴。

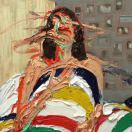

封面:Karasubonn

前奏:巴赫意大利协奏曲Bach Italian Concerto(日安)

相关单集:

165-中产阶级为何喜欢沉迷于不切实际的幻想?《包法利夫人》1

182-如何阅读一本小说?《包法利夫人》4

37152

37152 208

208