串台 北京生存小册子 X 都会说

“如果北京是一辆坐得不太满的地铁,大致有100人,其中有2个人不识字,37个人没有北京户口,父辈就出生在北京的只有不到3个人。所以说,别拿自己不当北京人,你不是,他也不是!”

本期你将听到:

- 城市边界再发现

- “五环外”的北京到底长什么样?

京郊 400 余个城乡接合部村庄的去留博弈:哪些正在被“城市化”,哪些坚持“做自己”?

如果做一次《北京边缘图鉴》,选什么指标(人口流动/土地利用/公共服务缺口)? - 通勤者的“双城心态”:

燕郊、天津武清的“影子北京”生活圈如何改变主城区气味、声音、垃圾产量?

- 超级基建的二次生命

- “后奥运”场馆使用率真实数据长什么样?

鸟巢、水立方、速滑馆:谁活得更好?

高铁 + 地铁双千公里时代:

北京还有没有必要再造新“超级枢纽”?

把北京站-北京西-北京丰台-朝阳站放在 24h 人流热力图上,会发现什么城市空洞?

-人口变奏与社区情感

- “北漂 1.0-2.0-3.0”世代画像:

95 后留京率、京籍配偶率、子女入学路径差异;

如果让三代北漂各自画一张“心中北京地图”,帝都绘期待看到的最大落差是什么? - 胡同 vs. 商品房:邻里温度计

用传感器 + 社交媒体爬虫双数据,看哪种社区的“自发互助频次”更高?

- 夜经济与感官北京

- 午夜 0-6 点的“24 小时城市切换”:

把电表负荷、外卖骑手 GPS、噪声分贝叠合,能否绘出北京人的“不眠轨迹”?

帝都绘想象中的“北京夜经济指纹”长什么样?

本节目上半部分:053-1 「补档」北京城市的B面 (上)—从帝都绘到都会说

本期局中人

宋壮壮,设计师,帝都绘联合创始人,都会说主播。毕业于哈佛大学和清华大学,曾就职于建筑设计与文物保护领域,如今致力于通过信息设计探究并解释城市,从而让更多人认识并理解自己生活的地方。

李明扬,帝都绘联合创始人,都会说主播。毕业于清华大学建筑学院建筑系。大学期间加入由北京四中建筑系校友发起的“我们聊建筑”建筑与城市规划普及教育项目,2015年-2017年担任项目负责人,带领团队在北京四中、北师大附属实验中学及清华附中开设建筑学学校本选修课程。2016年起与搭档宋壮壮创办“帝都绘”公众号,创作城市图解、地图和绘本,试图从图像的视角探究并解释城市。

Liger大喵,美食节&咖啡节主办,前中厂产品经理,做播客是想通过聊天获得些许启发。

图图,心理咨询师、幼儿教育工作者、职业发展咨询师,原央企HR。一个热爱通过阅读探索世界的准中年人,一个有趣的父亲。

本期书单

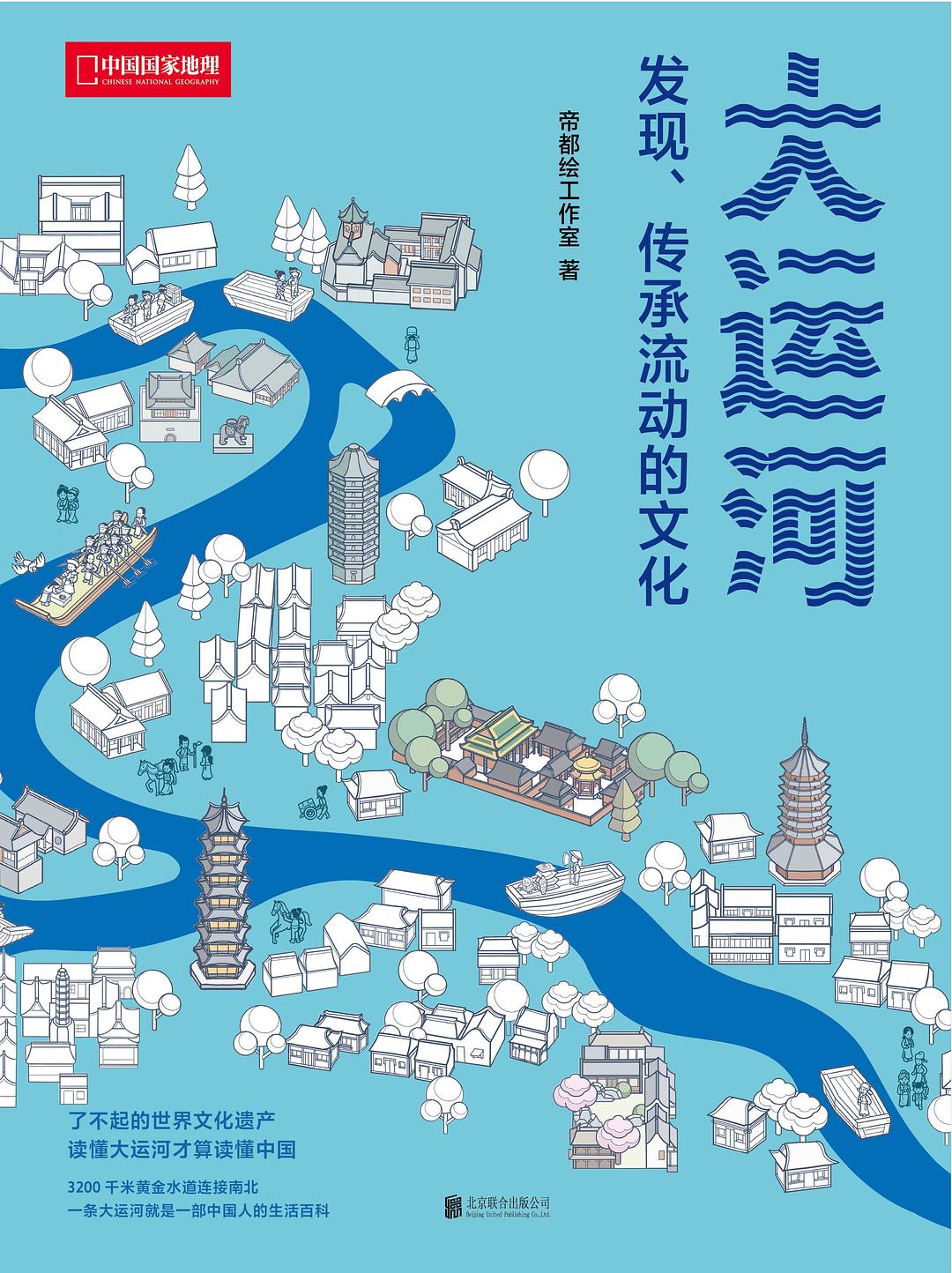

大运河:发现、传承流动的文化 帝都绘工作室

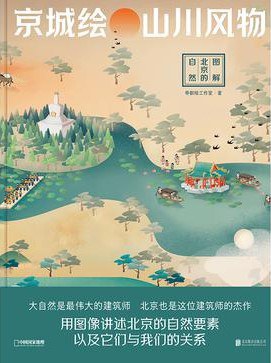

京城绘·山川风物 帝都绘工作室

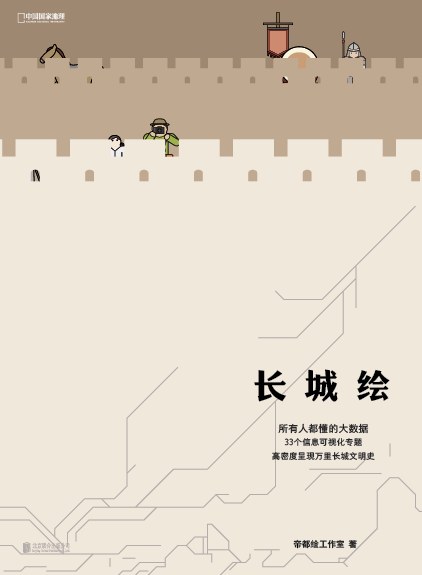

长城绘:发现、传承流动的文化 帝都绘工作室

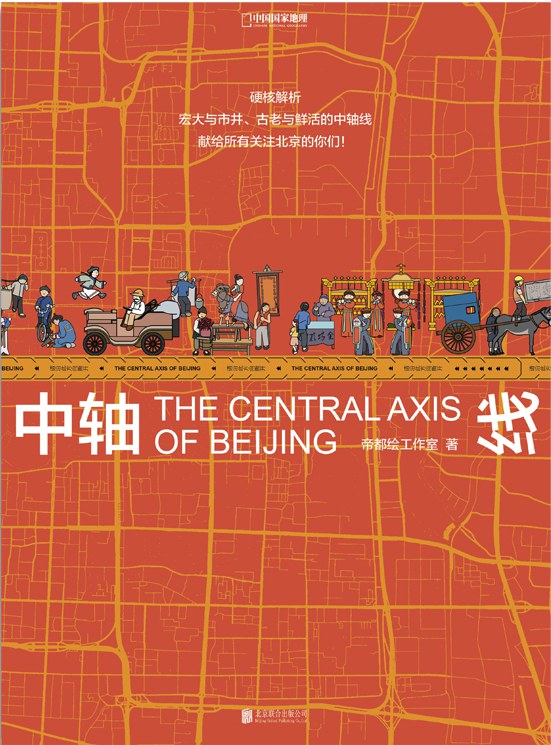

中轴线 帝都绘工作室

相关账号

帝都绘(播客:都会说;小红书:帝都生存指南;公众号&视频号:帝都绘)

帝都绘的传播逐渐从北京本地扩展到更广阔的文化主题,他们谈论了城市中的自然和历史遗产等新领域。

在《京城绘·山川风物》讨论了北京的山水地理、绿色空间和生物多样性,探讨“为什么北京明明很绿,大家却感受不到”的话题。他们从城市规划和管理角度提出了提高市民“绿色感知度”的思考,并分享了北京小众公园、城区观山视角等趣味内容清单。

在与午夜飞行播客合作的节目中,李明扬深入聊了老城保护与文化遗产:从老建筑如何活化利用,到大运河申遗带来的改变,再到古镇里出现麦当劳星巴克是否合适等问题,一一阐述帝都绘的观点。

这些讨论表明帝都绘的内容版图已超越传统的城市规划话题,延伸到自然生态和历史文化领域,同时仍然保持着信息可视化和故事性的特色——比如他们谈到,不应只追求“老”的元素,有时新的东西更能反映文化活力;又比如提出“会讲故事”是文化遗产成功申遗的关键,反映出他们对传播策略的专业洞见 。

676

676 1

1